- 絵画

- ご覧になった方にはお解りの通り

- 作家に「絵画の才能」はありません。

- ですが

- 技法の試行錯誤から

- 作家が「努力家である」という点だけは

- 認めていただきたいと思っております。

-

- 目次

- 第一部・山男の矜持①

- 第二部・初期作品

- 第三部・オールドマスターへの憧れ

- 第四部・21世紀は女性の世紀

- 第五部・原点回帰

- 第六部・山男の矜持➁

- 第七部・黒部の洞窟

- 第八部・静物画

- 第九部・猫の登場

- 第十部・法華衆の画家として

- 素描作品

-

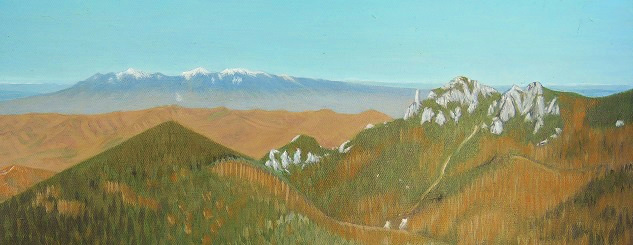

- 第一部・山男の矜持①

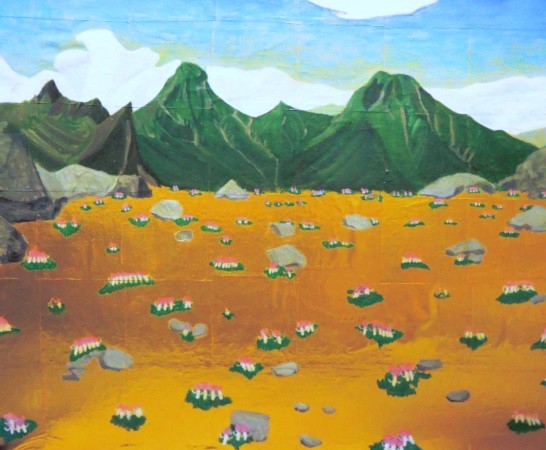

- 作家が最も好む画題は「山岳画」。

- 老人ホームで働いていた30代後半

- 山好きのケアマネージャーに連れられて

- 奥多摩・御岳山に登ったのがきっかけとなり

- 作家は山に登るようになった。

- ここではそんな山好き作家による

- 「富士山」に関係する絵画を展示します。

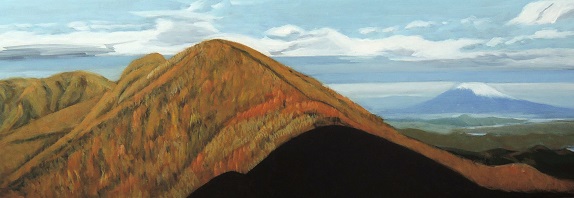

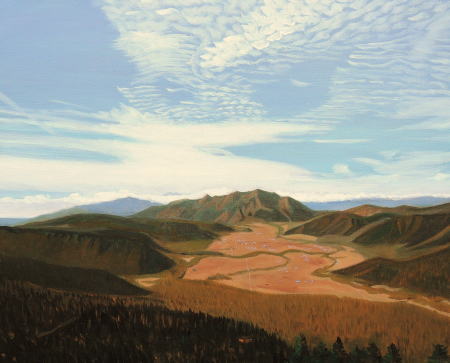

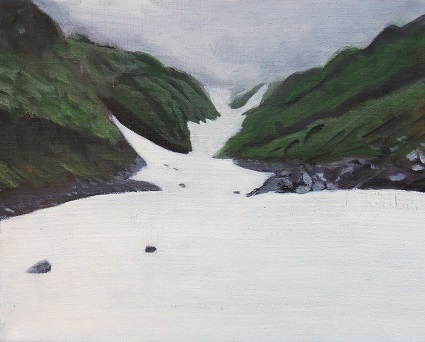

- 御殿場口五合目から見た富士山

- ここからおよそ8時間に及ぶ長旅が始まる。

世界遺産に登録される前年までは毎年、富士山に登っていたものだ。

四つある登山口のうち、特に好きだったのは「御殿場口」。

理由は勿論「人が少ない」から。前にも後ろにも人がいない文字通り「富士山独り占め」の気分を満喫できた(当時)。

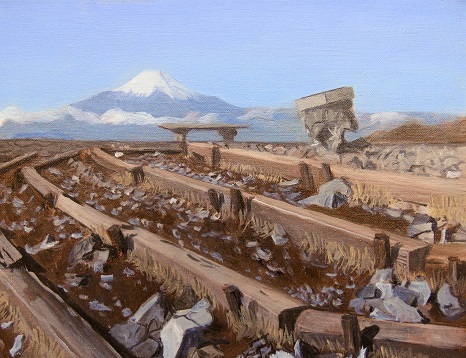

- 六合目・山小屋の跡

- 六合目から眺めた宝永山

- 七合目から眺めた宝永山

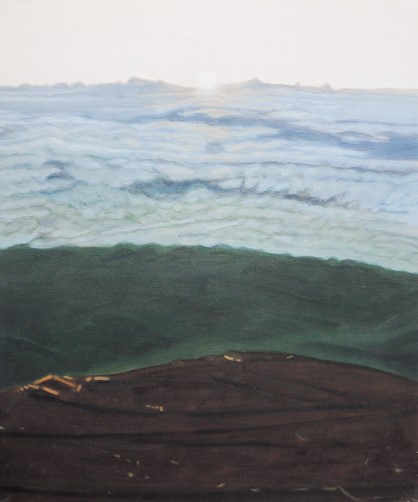

- 八合目から眺めた雲海

- 八合目から眺めた宝永山

- 御殿場口九合目から見た山頂

- ここからだともう「山頂目前」に感じられるが、まだ1時間半の行程が残っている。

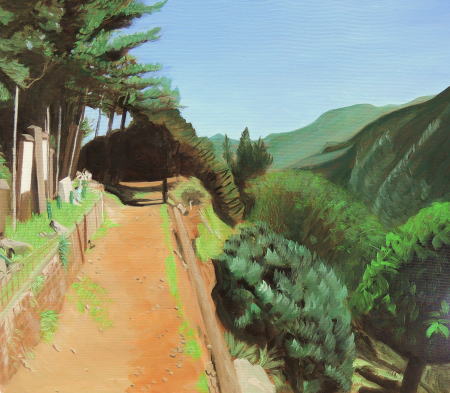

- 9合目登山道

- この絵は日本画風に仕上げており「薄塗り」である。

- 雨の九合目

- 雨の大内院(噴火口)

- 雨の大内院は「黄泉平良坂」の趣があって、個人的に気に入っているが、他人には勧めない。

「凍死」もあり得る危険な登山になるからだ。

- 馬の背・日の出直前

- 剣ヶ峰からの御来光

- 剣ヶ峰からの御来光

-

公募団体はまだ死んでいない

- 私の本職は作家だが、上野に籍を置く絵画系美術団体に所属する関係上、プロフェッショナルの画家の先生方との交流が結構ある。彼らの作品は実に見事なものだ。そしてまだ入会して年数の浅い人であっても、やはり全国規模の美術団体に参加する意思を固めた人はそれなりに上手く、中には並み居る先生方の作品を吹っ飛ばして「これは素晴らしい!」と唸らせる作品を生み出す人もいる。小さい子供を連れた親が、その人の絵の前に子供を立たせて「記念写真」を撮影していく姿を見る度に私は感動を覚える。その人の描く動物たちはどれも皆「ファンタジックな色彩世界」に彩られており、見た人の心をウキウキ、ワクワク、ハッピーにさせる力があるのだ。その人の新作を「毎年見られる」ということだけでも「この会に所属する意義はある」と私は本気で思っている。最近の若い人たちは組織に縛られることを毛嫌いするけれども、上野の美術団体展もまだまだ捨てたものではないのだ。

- 「新・コックローチ あとがき」より抜粋

- 朝の富士山頂

- 雲ひとつない富士山頂。左の赤い山が「剣ヶ峰」で、右奥が「釈迦ヶ岳」。大内院の周りを一周することを「お鉢巡り」と呼ぶ。

- 山頂から眺めた宝永山

- 山頂の朝日

- 富士吉田口から眺めた大内院

- 大沢崩れを直下に眺める影富士

- 当時(2012年)はこのような場所へも立ち入ることができた。今はもう駄目らしい。

- 富士吉田口五合目から眺めた河口湖方面

- 話によると、ここも今は「自家用車は入れない」とか。

昔は「富士山メロンパン」を買うためだけに来たりもしていたのだけれども。

- 大沢崩れ

- 富士吉田登山口から右手に「お中道」を進むと、ここに出る。

いわば「パックマンの口」であり、ここから富士山は「裂けよう」としているのだ。

- 六合目・通称「賽の河原」

- 富士吉田口七合目から見た山頂

- 富士吉田口七合目にはちょっとした岩場がある。本来は「登り専用」なのだが、降りの登山者で渋滞する場所となっている。

- 富士吉田口八合目から眺めた夕刻の八ヶ岳

- 富士吉田口山頂から眺めた御来光

- 多くの人が思う富士山の「御来光」と言えばこの図だろう。

- 第二部・初期作品

- ここでは25歳から29歳までの作品を公開。

- 現在の画風とは大きく異なり

- 作家は近代アートから足を踏み入れたことがわかる。

- LAMENT1969

- 作家が生まれて初めて描いた油彩画。

モチーフは1969年に始まった笠岡湾埋め立て工事の影響で日干しになるカブトガニ。

風景画でも静物画でもない「社会批判画」である点がいかにも作家らしい。

セザンヌの影響が色濃く出ている。

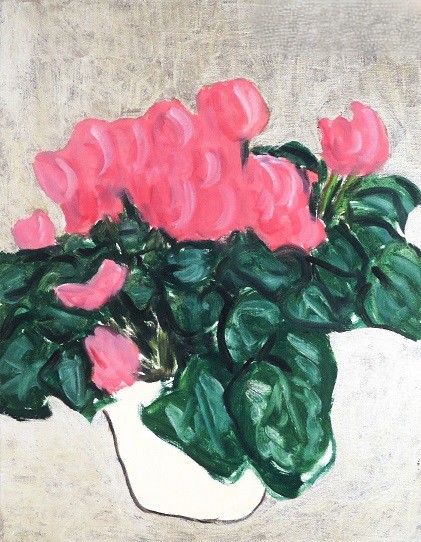

- シクラメン

- こちらはゴッホの影響が色濃い。

- シクラメン

- シクラメン

- 背景に「シルバー絵の具」を用いている。この頃から既に「金箔・銀箔調」の背景に関心があったことが判る。

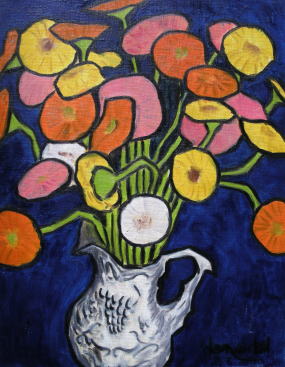

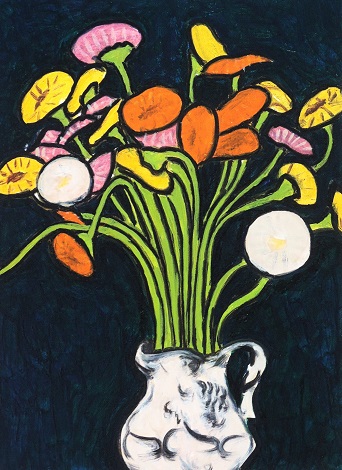

- ガーベラ

- ガーベラ

- シンビジウム

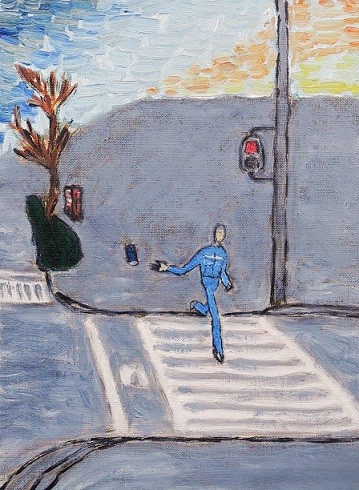

- 朝のジョギング

- 赤信号を横断、スポーツドリンクの空き缶をポイ捨てする男。

この男、体は「鍛えている」のだろうが、精神は「脆弱なまま」である。

こういうニッポン人が増えていることを作家は危惧しているのだ。

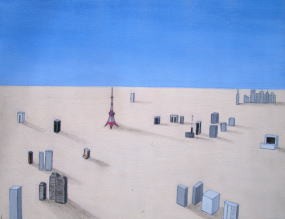

- 東京タワー

- 作家は「ニッポン人の脳みそを腐らせる番組を送信する場所」として描いている。

- 東京タワー

- 東京都庁舎

- こちらも「都民を見下す人間が群れ集う場所」として描いている。

- 東京都庁舎

- 漂

- 漂

- 漂

- 漂

- 漂

- 漂

- 漂

- 漂

- 愛をください

- この白い狼は作家の「自画像」である。

「犬になろう」と懸命に努力しているけれど、決して犬にはなれない「狼としての自分」を描いているのだ。

- 愛をください

- 愛をください

- 自画像

- この絵の如く、作家は頑固一徹の「石頭」である。

- 作家の左手

- 核戦争

- この絵が描かれたのは今から30年も昔のことだが、今でも内容が通用するとは、科学の進歩に比して人類の精神がいかに進歩していないかがわかる。

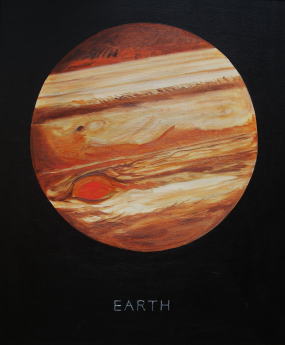

- EARTH(地球)

- 勿論、描かれているのは「木星」。温暖化対策を怠れば地球もやがては「こうなる」という予告である。

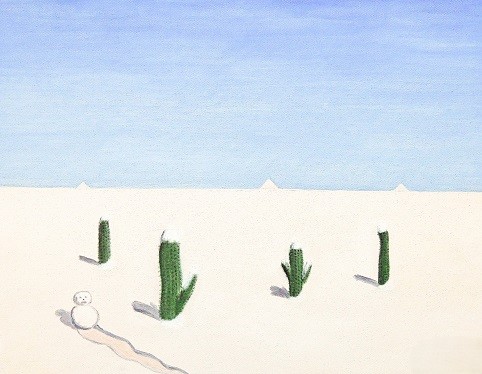

- 月の沙漠

- 雪の砂漠

- 東京砂漠

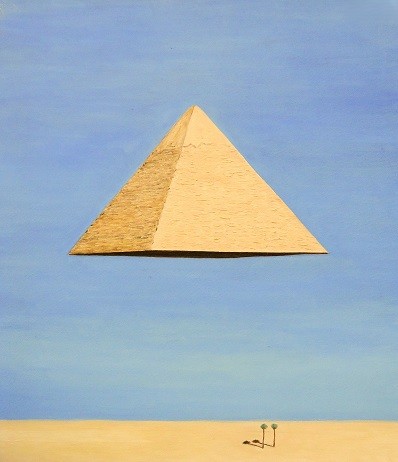

- 空中ピラミッド

- 燃える金

- 蝶のバレッタ

- 鏡の中の未来

- 鏡の中の未来

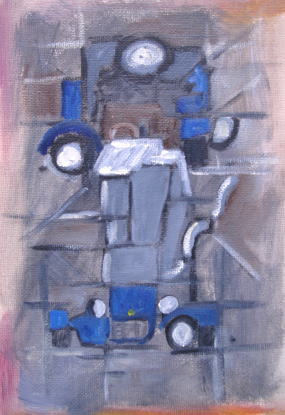

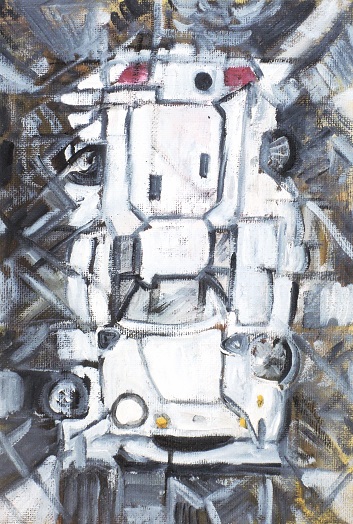

- 車

- 今までのシュルレアリズムから一転。キュビズムに凝り出す作家。

この頃は明らかに「悪戦苦闘の時期」である。

- 車

- 車

- ロータス7では上手くいったが、普通の車だと足でミニカーを踏んづけたみたいになってしまう

- 車

- 車

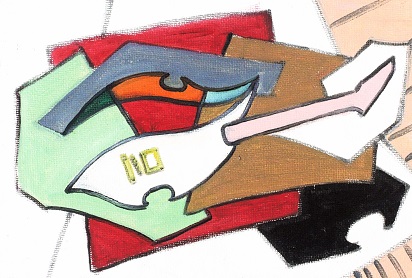

- ギター

- ギター

- トイレ

- マリアテレジアと家族(マイテンスによる)

- マリアテレジアと家族(マイテンスによる)

- マクデブルク戦没者記念像(バルラハによる)

- 枷をはめられた男(バルラハによる)

- 母と子(バルラハによる)

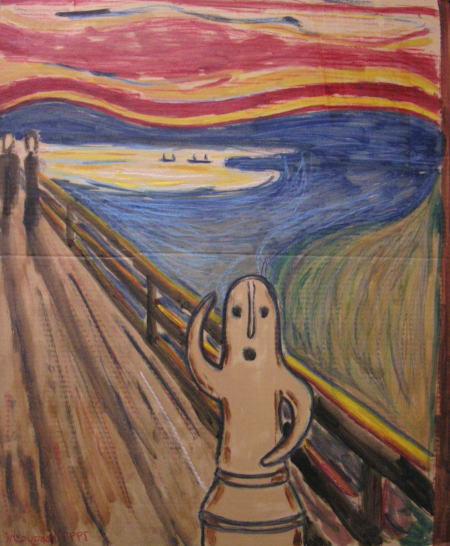

- 踊り(ムンクによる)

- 第三部・オールドマスターへの憧れ

- 「踊り」には現代アートに対する作家の「蔑視感情」が見て取れる。

- 「現代アートなんて所詮、この程度の代物だろう?」

- 作家の興味は俄然、オールドマスターへと向かう。

- それは時流とは異なる絵を描く「売れない画家」への道であった。

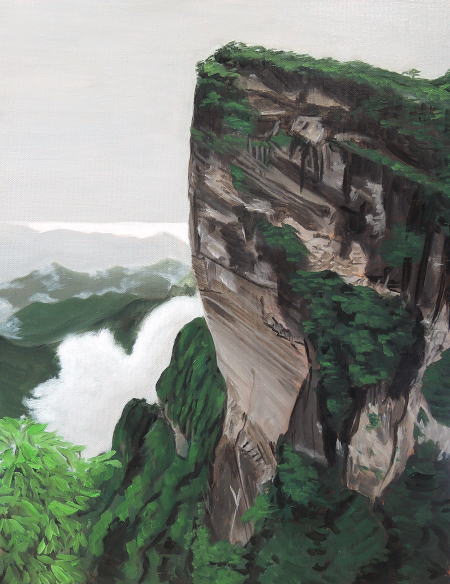

- 昇仙峡・仙娥滝

- 作家30歳の時の作品。

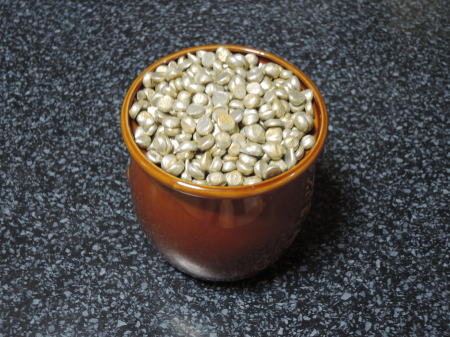

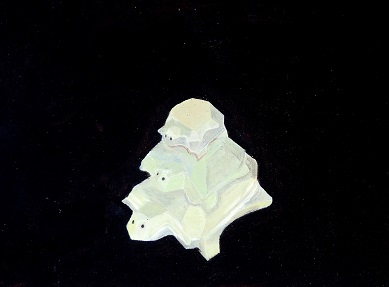

- 碁石と母貝

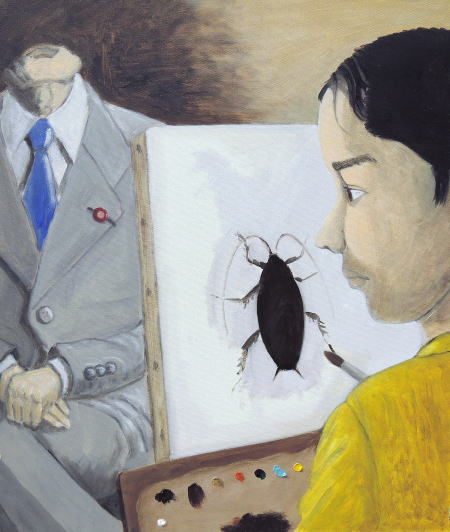

- 画家とモデル

- 処女作「LAMENT1969」に通じる風刺画。

議員バッジからモデルは政治家とわかる。だが、キャンバスに描かれていのはゴキブリである。

- 秋の養老渓谷

- 天津小湊・鯛ノ浦

- 御宿海岸・月の沙漠

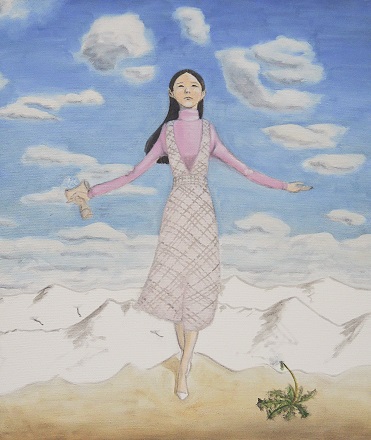

- 第四部・21世紀は女性の世紀

- 作家が初めて手に入れた

- 他の画家が誰も描かない「独自の画題」

- 最終的に

- 150枚を超える作品が描かれ

- 作家を代表するシリーズの一つとなった。

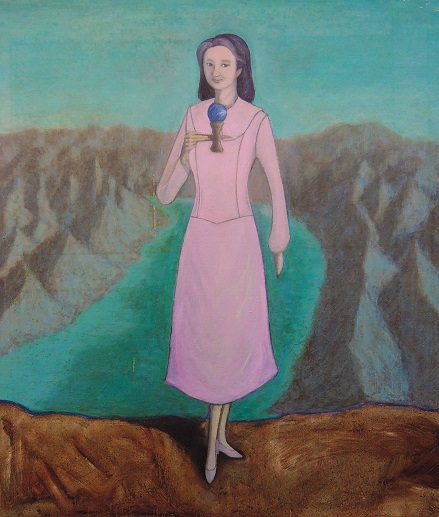

- No.1

- オールドマスターへの憧れが読み取れる「古い絵画技法」と「現代の思想」との融合。

とはいえ、この時代はまだ技術が追いついていない。その結果として「プリミティブ」なイメージが強い。

実際のモデルを用いていない「想像画」であることも、それに一役買っている。

- No.2

- けん玉は形が「♀」に似ていることから作家が選んだ「象徴物」。玉が地球であるのは「未来の地球は女性の活躍にかかっている」ことを示す。

- No.3

- No.4

- No.5

- No.21

- No.46

- No.110

- No.116

- No.129

- No.135

- No.136

- No.137

- No.153

- 技術的に幼稚なプリミティブ作品から始まった21世紀は女性の世紀の「最終到達点」。

№1との仕上がりの差は歴然。もはやけん玉も不要である。

ここで作家は「大胆な試み」を行った。それは「モナ・リザと真逆の技法」。

上半身像と全身像、黒い服と白い服、開けた背景と閉じた背景、夕暮れと昼間の雨天、鑑賞者を見つめる目と背ける目など。

その結果については鑑賞者の判断にお任せする。

背景は「富士山頂」。井上靖の『氷壁』の一節「理想の女性を理想の姿で山の上に立たせたい」が思い出される。

- これは「メダル」案

- こちらは「トロフィー」案

- 第五部・原点回帰

- 「21世紀は女性の世紀」における成果に満足した作家は

- 模索期といえば聞こえはいいが

- スランプに突入した。

- そこで作家は「最初」に立ち返る。

- すなわち「近代絵画の時代」に。

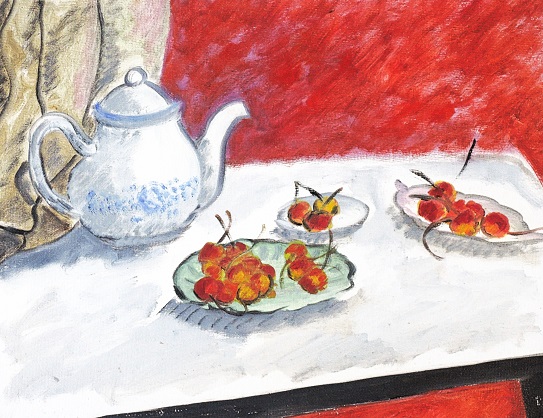

- サクランボのある静物

- お金のない作家には大量にリンゴを買うだけの余裕がない。その代役として考えたのがひとパックに沢山の実が入っているサクランボだった。

- たこ焼き

- さくらんぼを「たこ焼き」に置き換えた作品。

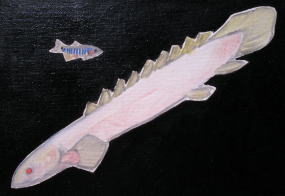

- 水槽の世界

- これはマティスの「マグノリアのある静物」を見たことがきっかけとなって生まれた作品である。

マグノリアの背景が赤であるのに対し、この絵では黒であるが、装飾的な作品である点は同じである。

- ここではミヤコタナゴやイトヨなどが泳いでいる。

- 淡水魚から海水魚へと変化。こちらが主流となる。

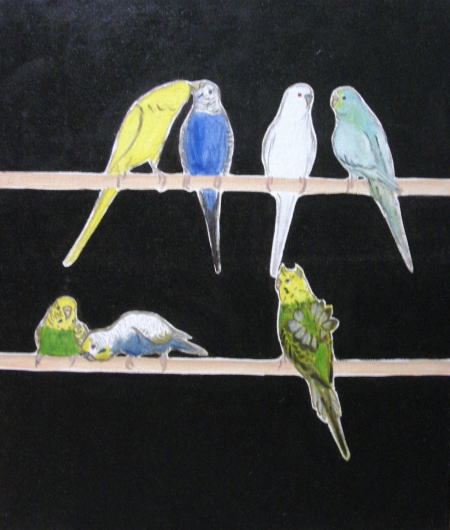

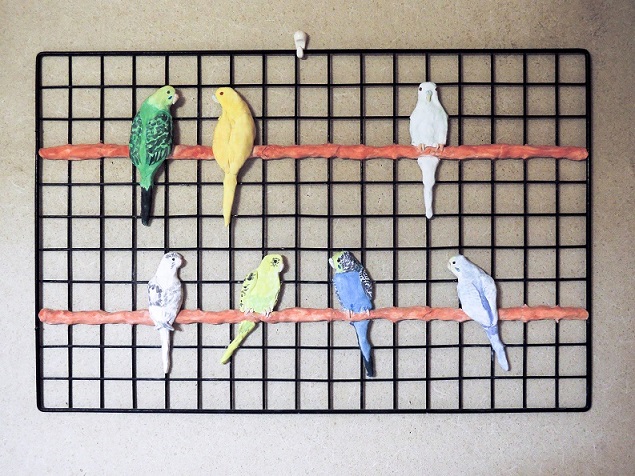

- 鳥籠の世界

- 「水槽の世界」の応用編。

- 鳥籠の世界は立体でも表現された。100円ショップで見かけた、ものを吊り下げる網を見つけたのがきっかけだった。

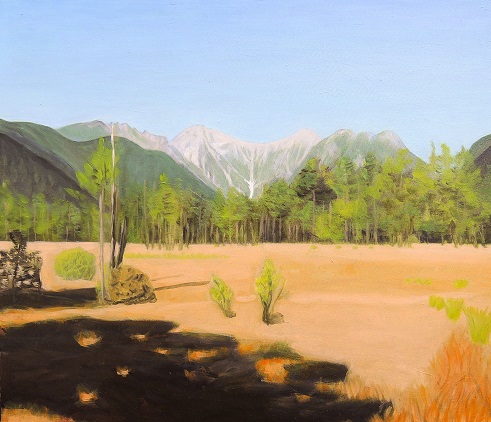

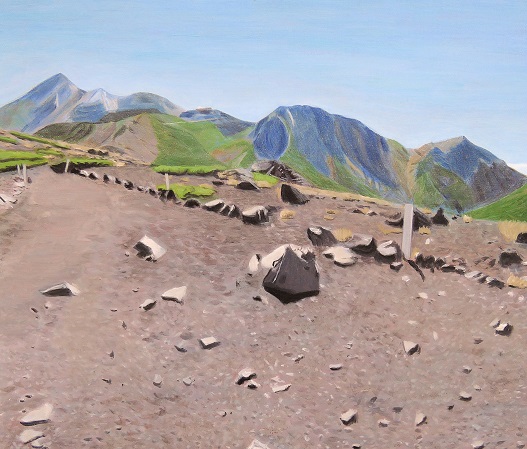

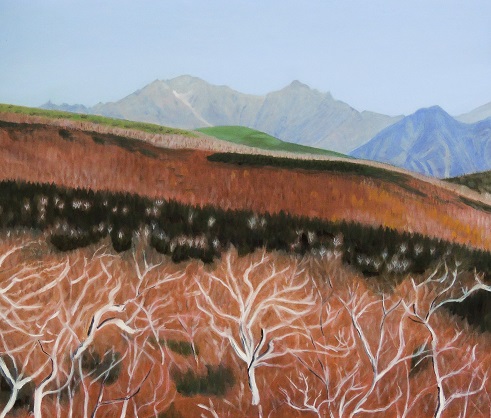

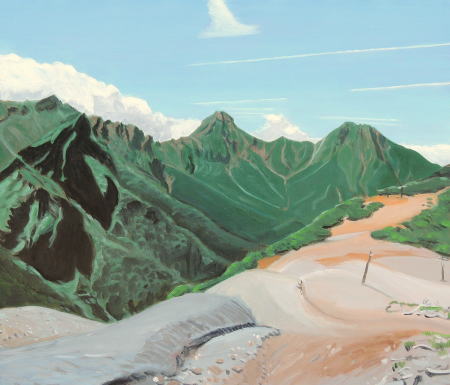

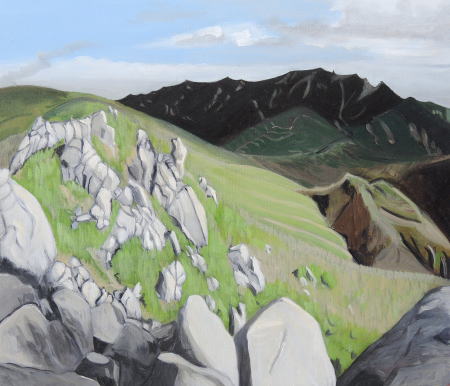

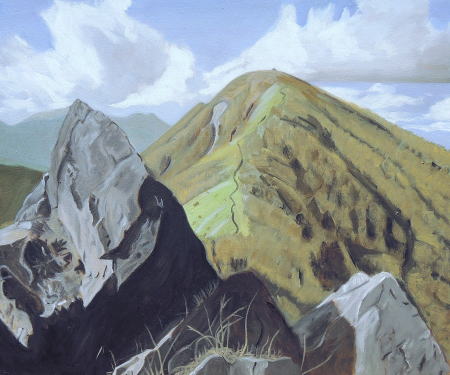

- 第六部・山男の矜持➁

- 40代前半

- ここからは「富士山以外」の山の絵を紹介。

- 作家にはひとつの「こだわり」がある。

- それは

- 「描く山には必ず登る」ことだ。

- 槍ヶ岳と兎菊

- 場所は富士山から一転「槍・穂高エリア」である。富士山を卒業した作家はその後、岩稜帯の山を好んで登るようになった。

- 中岳から眺めた富士山・赤石山脈

- 南岳から眺めた大キレット

- 長谷川ピークと笠ヶ岳

- 3人ほど腰掛けられるが、後ろに落ちれば助からないので注意。

- A沢のコルから見上げた滝谷

- A沢のコルと笠ヶ岳

- 飛騨泣き

- 作家の家は狭く、絵の保存には劣悪の環境である。空の交差線は破損した絵の補修の際に微妙な絵の具の色違いによって生じたものである。

- オダマキのコルから眺めた前穂高岳東稜

- 槍・穂高縦走路

- 早朝の奥穂高岳山頂から鑓ヶ岳方面を見る。

- ピッケル道標(奥穂高岳山頂付近、作家撮影)

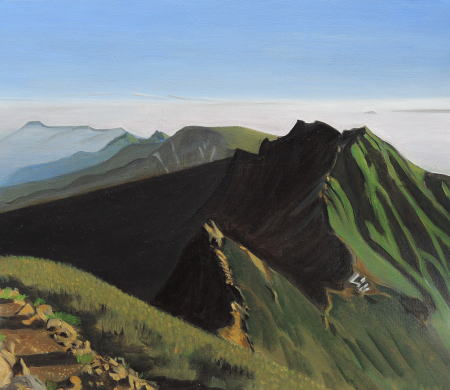

- 奥穂・西穂縦走路

- これも早朝の奥穂高岳山頂から見た景色。こちらの方が険路。中央に聳えるのはジャンダルムで、左奥は焼岳。

- 奥穂・西穂縦走路

- 上の図と同じものだが、こちらは前日の午後四時頃のもの。

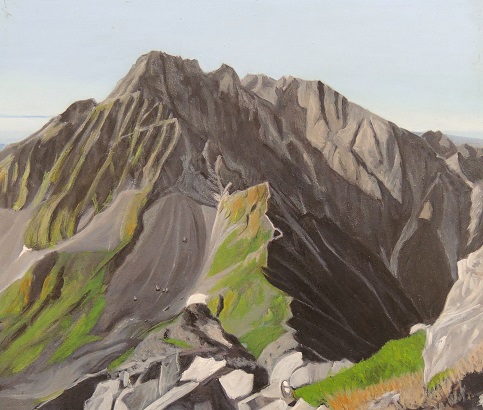

- 涸沢から見た北穂高岳と北穂沢

- こちらは10月に訪れたときのもの。

- 涸沢から見た涸沢岳

- 誰もが描くありきたりなモチーフだが、作家が描くと「こうなる」という見本。

後に、やはり誰もが描くモチーフである「裏磐梯山」も描く。

- 涸沢から見た吊り尾根

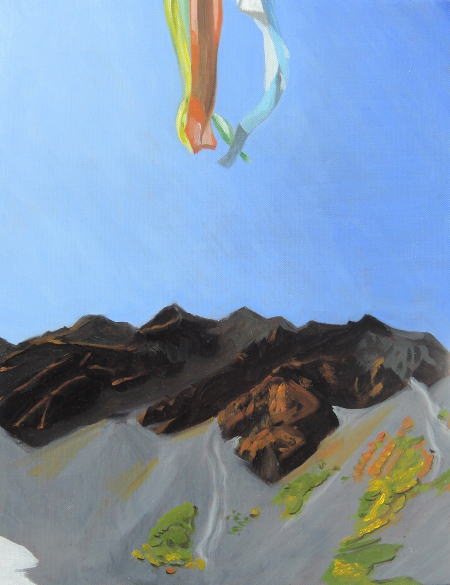

- 涸沢ヒユッテの吹き流しと奥穂高岳

- 田代池辺りから見た穂高連峰

- これもありきたりなモチーフだが「黄色い芝」は絵としてあまりお目にかからない。

- 大正池から見た穂高連峰

- こちらの方がより、ありきたりなモチーフと言えよう。水面は薄塗りで「水墨画」の雰囲気がある。

- 大黒岳から見た乗鞍岳

- 山頂近くまでバスが走り、誰でも登れる3000m峰・乗鞍。だが作家は敢えて鈴蘭登山口から徒歩で往復した。

この日は下山直後の19時30頃に皆既月食が発生。駐車場から見上げた月は赤かった。

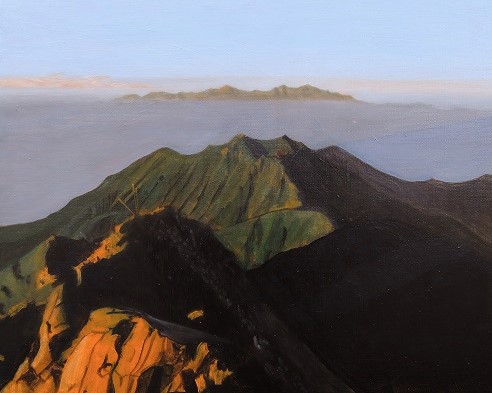

- 乗鞍岳山頂から見た御嶽山

- 手前の赤い部分はすべて乗鞍岳で、奥の青い山が御嶽山。

作家はいつでも登山の時は「ヘルメット」を着用しているが、この日は御嶽山噴火後まもなくということもあってか

多くの登山者から、そのことを質問された(登山者の大半はヘルメットを着用していなかった)。

- 位ヶ原から見た槍・穂高連峰

- 別山乗越から見た朝の剱岳

- これが描きたくて、作家は剱岳に近い剱岳山荘や剱山荘ではなく、この場所に立つ剱御前小舎に一泊した。

- 剱岳山頂から見た八ツ峰

- 剱岳山頂から見た立山

- 別山の雷鳥親子

- 硫黄岳

- 突然「硫黄岳」と言われてもわからない人もいるだろう。これは「南八ヶ岳」の山である。

- 硫黄岳から眺めた南八ヶ岳

- 赤岳山頂から見た朝の八ヶ岳

- 赤岳山頂から見た朝の権現岳と赤石山脈

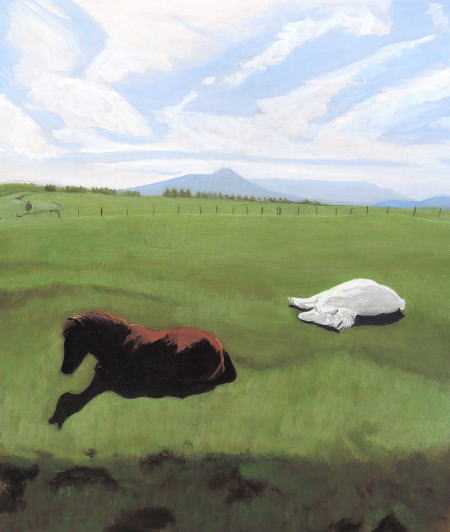

- 美ヶ原高原の馬と蓼科山

- 秋の八島ヶ原と霧ヶ峰

- 車坂峠から見た富士山

- 朝焼けに燃える浅間山

- 仙人岳から見た浅間山

- 黒斑山から見た浅間山

- 絵の通り、この日の浅間山は噴煙ひとつ上げていない実に「静かな山」であった。

- 金峰山から見た瑞牆山と八ヶ岳

- 金峰山・千代の吹上

- 瑞牆山山頂から見た金峰山

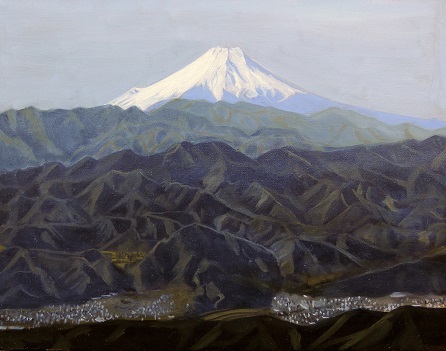

- 丹沢・塔ノ岳から見た富士山

- 鬼ヶ岩の頭から見た蛭ヶ岳

- 天城山・万二郎岳から見た万三郎岳

- 右奥に富士山が見える。

- 陣馬山から見た富士山

- この日は大きな信楽焼の狸が鎮座する小仏峠から景信山を経由して陣馬山に到着した。

- 氷の花(陣馬山付近・作家撮影)

- 奥多摩小屋のヘリポートと富士山

- 七ツ石山から見た雲取山

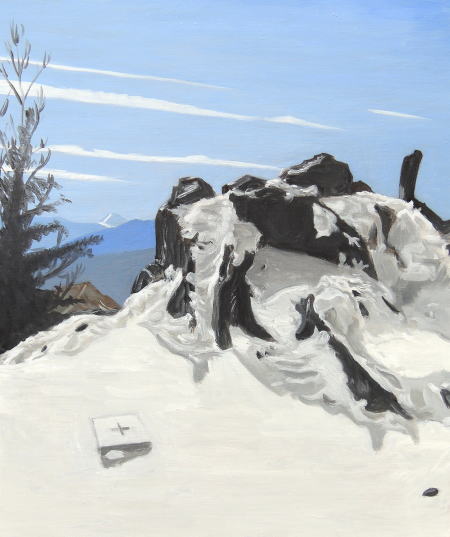

- 慰霊登山・すげの沢

- すげの沢はJAL123便が墜落した場所。自分も元JALの子会社で働いていたことから慰霊のために登山した。

早朝ということで人影はなし。静かに全域を歩いた。

絵画にするにあたり無礼を承知で写真を撮影する。この絵にもある墓石の前では思わず涙が零れた。

周辺では紫色ではない「白いトリカブト」が咲く。それが「人の魂」を思わせる。

- 妙義山・相馬岳北陵

- 妙義山の稜線は事実上の「バリエーションルート」。

高さ30メートルの垂直壁やオーバーハングの水平移動を余儀なくされるルートなど、危険箇所が盛りだくさん。

おまけに途中で鎖が切れていることもある。命が惜しくない人向き。

- 見晴

- 大のぞき

- 早朝の尾瀬ヶ原と燧ヶ岳

- 尾瀬ヶ原から見た至仏山

- 白い虹(作家撮影)

- 尾瀬ヶ原から見た燧ヶ岳

- 燧ヶ岳山頂から見た尾瀬ヶ原と至仏山

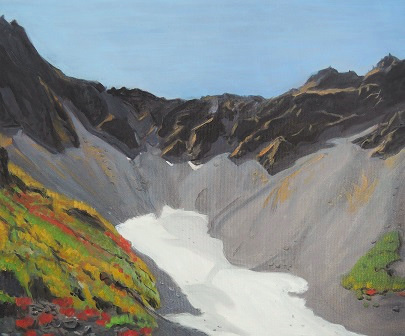

- 障子ヶ岩から見た沼ノ平

- 沼ノ平は安達太良山の噴火口。昔は通過できたが今は毒ガス発生の危険から侵入禁止。

- 牛の背から見た安達太良山

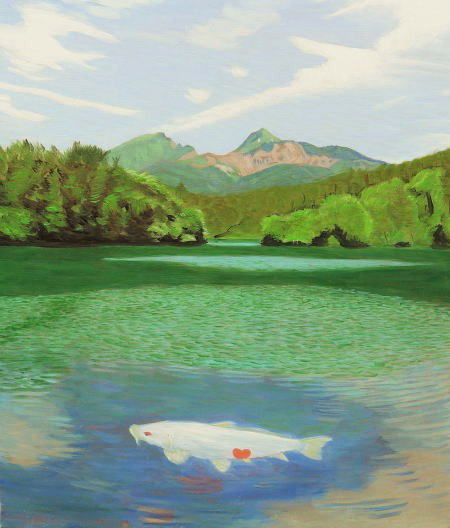

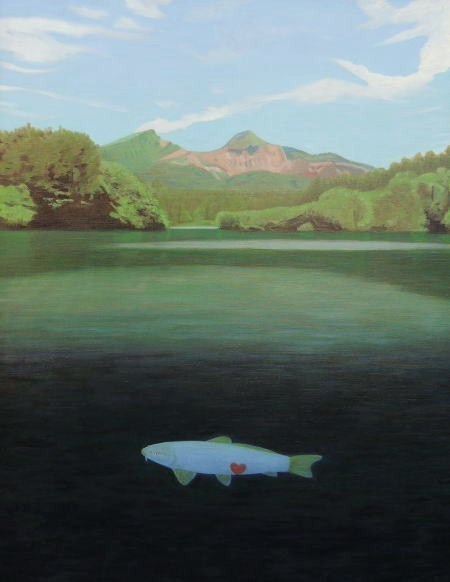

- 五色沼ハート鯉

- 五色沼ハート鯉

- 五色沼ハート鯉(作家撮影)

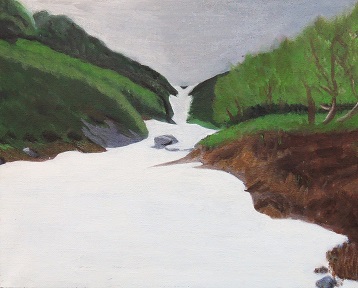

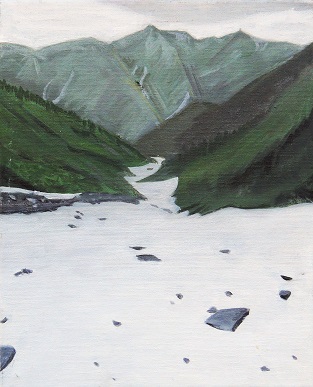

- 大樺沢雪渓

- 「キタダケソウ見たさ」に雨を覚悟で登山。途中から暴風雨に襲われ遭難しかけたが、

念願のキタダケソウを見てからは気力回復。その日のうちに無事、下山した。

- 大樺沢雪渓

- 大樺沢雪渓から見た鳳凰三山

- キタダケソウ(作家撮影)

- 冬の赤城・黒檜山

- この日は日の出とともに駐車場から黒檜山の山頂を目指し、その後は時計回りに

駒ヶ岳、小地蔵岳、長七郎山、地蔵岳、見晴山、姥子山、鍬柄山、鈴ヶ岳と登頂。

大ダオから一旦、大沼水面より下へ降りた後、再び登り返し、駐車場へと戻った時には午後七時を過ぎていた。

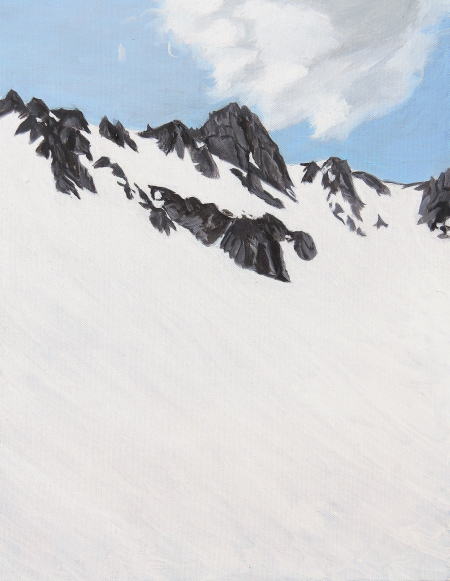

- 雪の那須・茶臼岳

- 雪の宝剣岳

- 雪の木曽駒ヶ岳山頂

- 厳冬の両神山頂と富士山

- 奥多摩・川苔山山頂

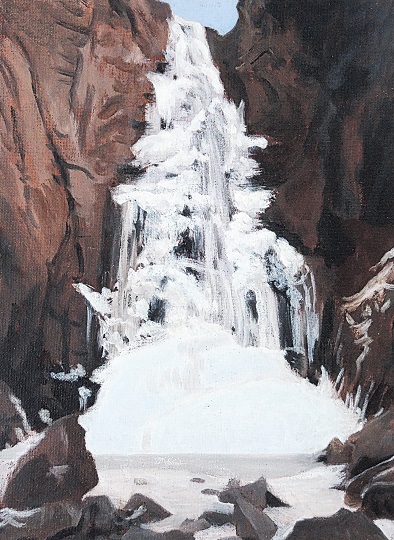

- 氷瀑・百尋の滝

-

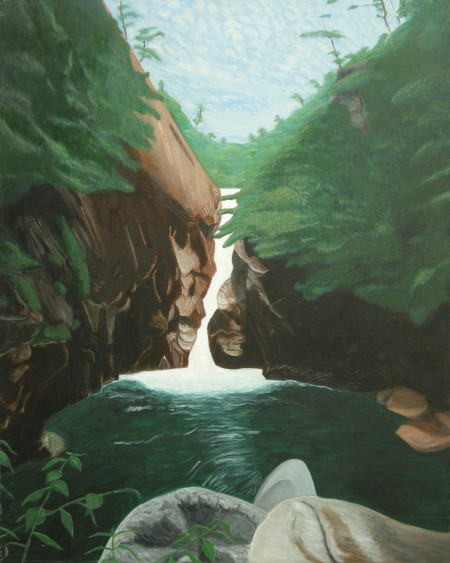

- 黄金に輝く七ツ釜五段の滝

- 紅葉の時期が終わり葉が全て落ちると、背後の山に当たる日の光が釜を照らすようになる。

11時30分から12時までの約30分間。エメラルドグリーンの釜は黄金に輝く。

- 七ツ釜五段の滝(作家撮影)

- 第七部・黒部の洞窟

- 佐々成政の埋蔵金伝説から思いついたインスタレーションのアイデア。

- 水晶岳の麓にある廃坑を用いて

- 夏場の登山者に「埋蔵金探し」を楽しんでいただくという企画だったが

- 実現することはなかった。

- ライチョウ

- トリカブト

- ハイマツ

- 壁画は絵を描いた透明シートを被せることを想定。その傍に佐々成政の隠した埋蔵金の壺を置く計画だった。

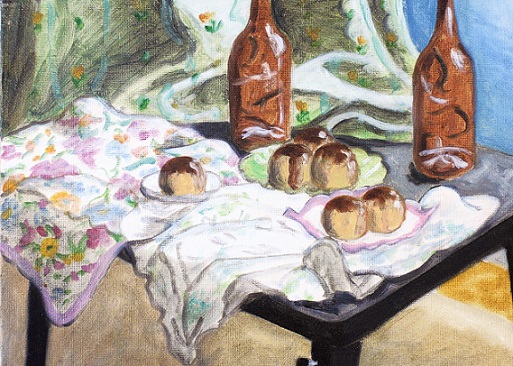

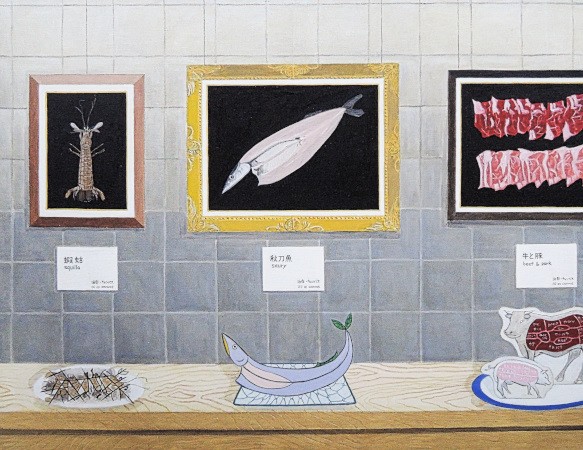

- 第八部・静物画

- 交通事故により車を失い、移動手段をなくした作家は

- 暫くの間

- 静物画に取り組むことになった。

- その技法は

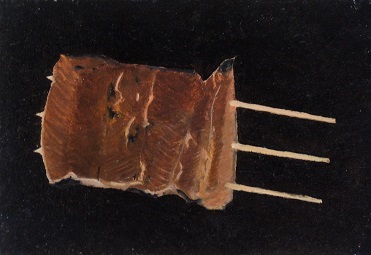

- 高橋由一に由来する「脂派」であった。

- 秋刀魚の開き

- 高橋由一の「鱒」に通じる魚の写実。作家はこの時期「ニッポン人ならではの油彩画」を求めて「脂派」の技法の習得に力を入れていた。

美術系の大学に行かなかったことが、かえって好都合に働いた例。

- 金目の開き

- 金目の開き

- 鯖の切り身

- 蝦蛄

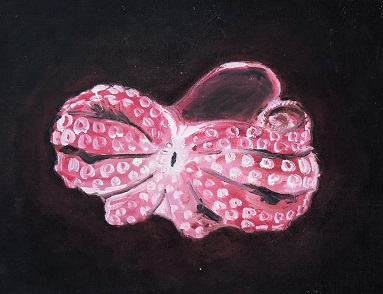

- 茹で蛸

- 鰻の蒲焼き

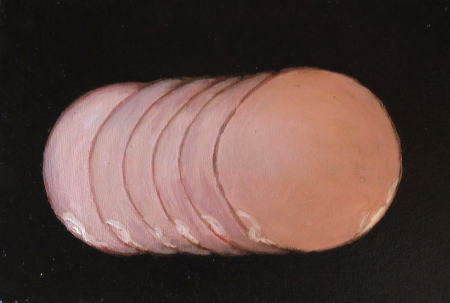

- ハム

- 牛肉と豚肉

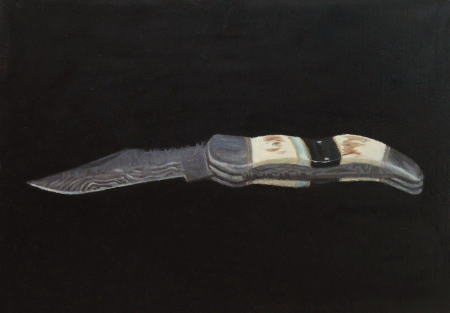

- ダマスカスナイフ

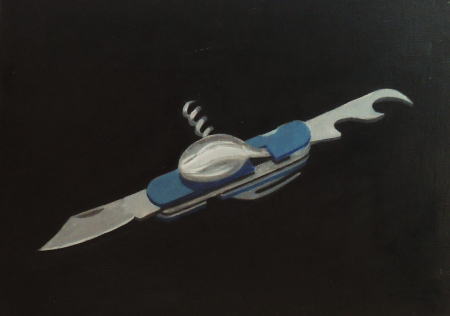

- 登山ナイフ

- ボールペン

- ペン立て

- 夫婦茶椀

- 大理石の置物

- 大理石の亀

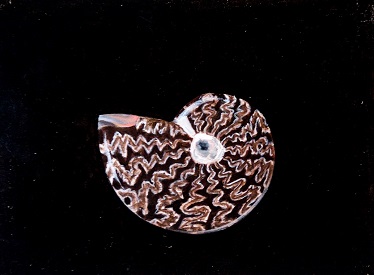

- アンモナイト

- 我が身を護るものたち

- 作家が愛用する登山道具たちを愛情を込めて描いたもの。スルバランの影響が顕著。

ここに描かれているトレッキングポールこそ正真正銘、コックローチ三番隊組長チェリーが手にするものだ。

T字の柄が折れていることから、その使われ方の激しさがわかる。 - 第九部・猫の登場

- 自身の醜男ぶりから、かつて「石の脳みそ」で自画像を描いた作家。

- 前作でそれを改めて痛感。

- やはり「象徴物で描くべき」と考えた作家は

- 自宅のそばにやってくる猫にそれを託すことにした。

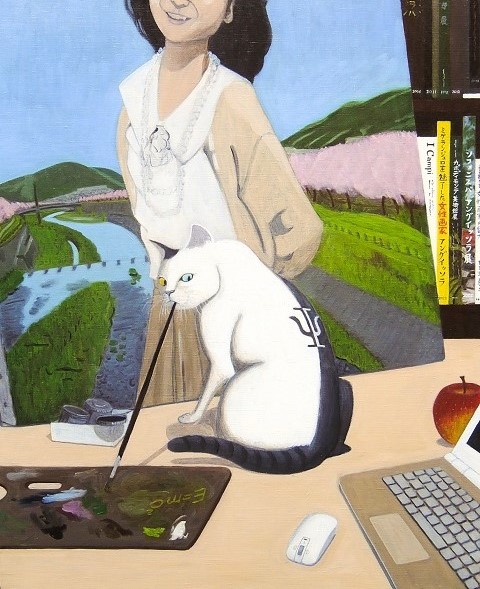

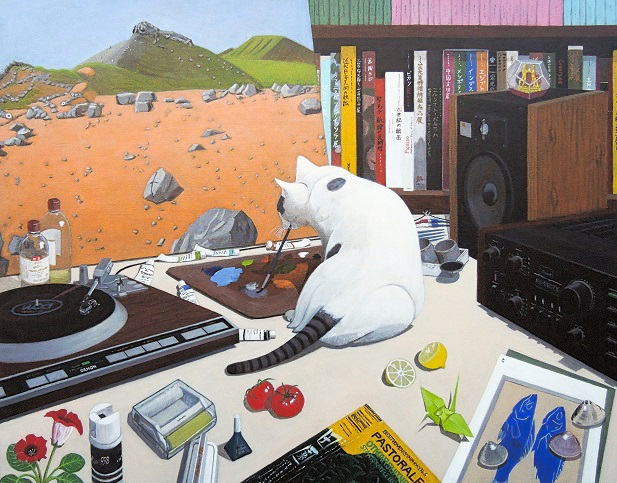

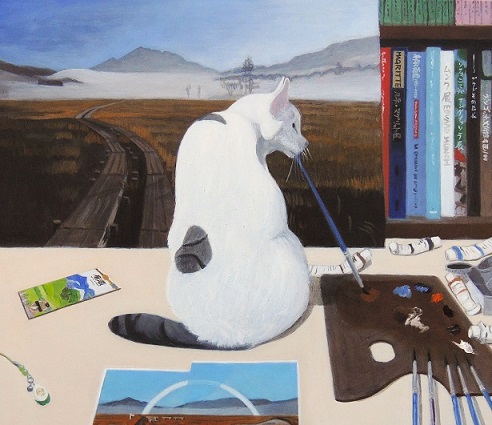

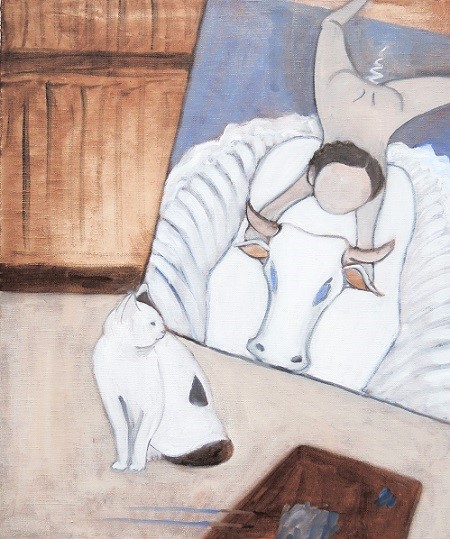

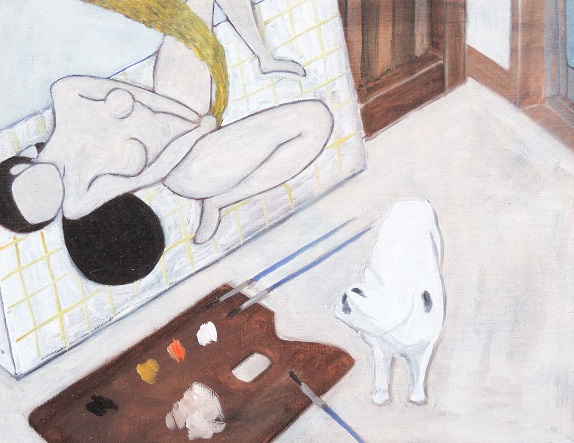

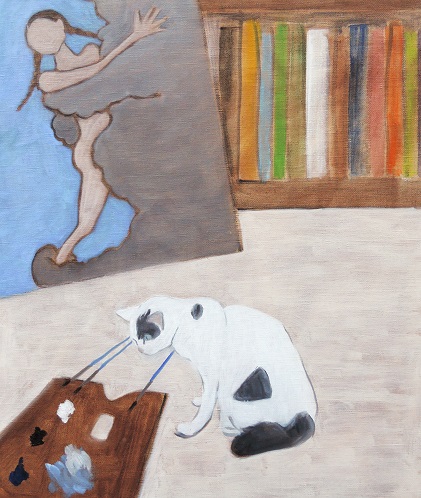

- 作家のアトリエ

- 別名「物理学の寓意」。シュレーディンガーの猫、パレットに書かれた公式、リンゴ、女性像、それら全てが物理学の隠喩である。

この猫がのちに小説「コックローチ」に登場する天才猫・マカロニャンの原型となる。

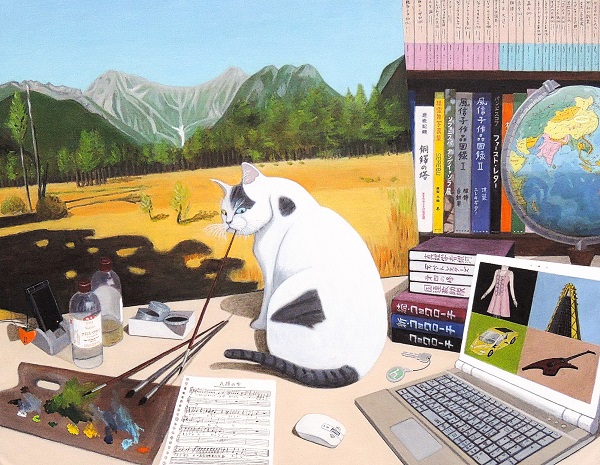

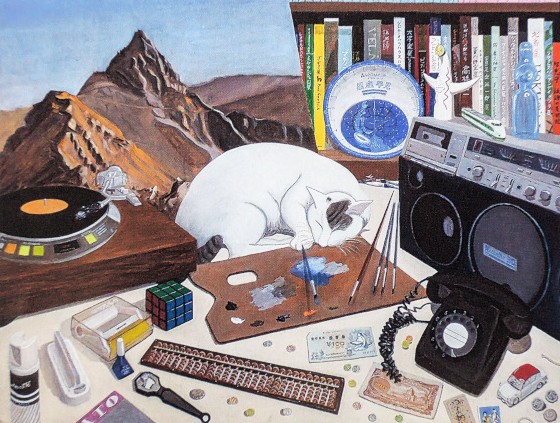

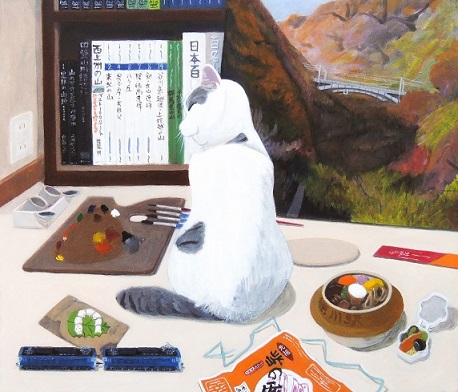

- こちらはタマの原型。この頃から小説と絵画が密接な関係を持ち始める。

よく見れば、積ん読されているのは作家の小説。この頃はまだ「続々コックローチ」は執筆されていなかった。

仮に存在していれば色は「緑」だっただろう。手前には「丸顔の女」の楽譜もある。

- ここでは作家が愛用するオーディオ機器が描かれている。と同時に、この絵は切り絵画家・高村智恵子のオマージュでもある。

安達太良山、檸檬、田園のレコード、グロキシニアの花などが描かれている。

- ここには「昭和」が描かれている。昭和のお札に図書券。黒電話に栓抜き。算盤にマツダ・キャロル。

右下の面子のひとつには「つよめん」と書かれ、ベーゴマ(貝独楽)には「珍柿」と彫られている。

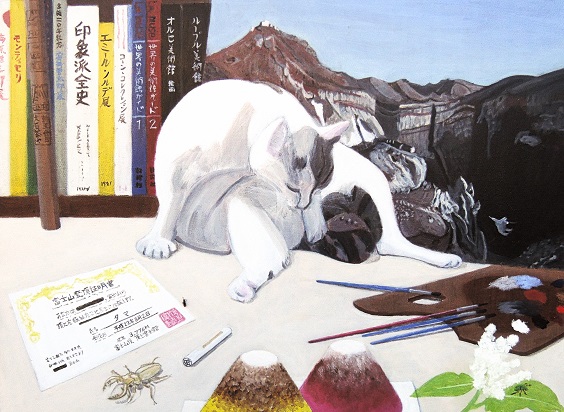

- 富士山関連グッズが並ぶ。金剛杖、登頂証明書、富士山の印鑑、黄金のクワガタ虫、富士山メロンパン、オンタデ。

- 銅鐸の塔を描く。システィナ礼拝堂の天井画・天地創造「天体の創造」を手本に

絵を描いている場面と、外出する場面の二つを同時に描いている。

- テーマは「尾瀬」。水芭蕉のキーホルダー、白い虹の写真、燧ヶ岳の絵。

- テーマは「碓氷峠」。峠の釜めし、EF63、かいこの王国(チョコレート菓子)。

「かいこの王国」は作家お気に入りのお土産。職場でヘルパーさんにプレゼント。

ビニール袋を開封直後「きゃあ!」と悲鳴を上げる姿を見るのが楽しかった(悪趣味)。

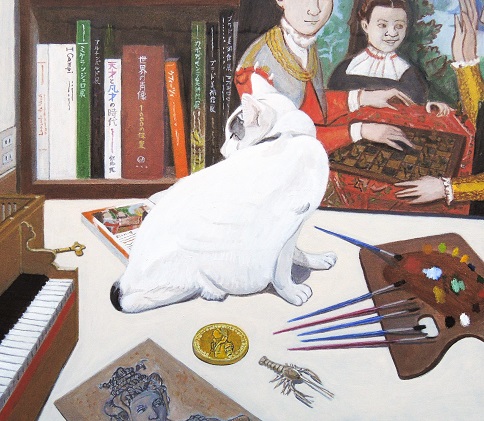

- この絵は作家が最も敬愛する画家ソフォニスバ・アングイッソラのオマージュで、彼女に関連するものが複数描き混まれている。

- この絵は奥がピカソで、手前がアングイッソラ。ポーズが非常によく似ている。

- この絵もまた左がアングイッソラで、右がピカソ。言うまでもなくピカソはスペイン人で、プラド美術館の館長も務めた。

ピカソ自身は何も語らないが、スペイン王室の宮廷画家だったアングイッソラの存在は当然、知っていたはず。

大作「ゲルニカ」がシチリア島にある壁画を参考にしていることはよく知られている。

そしてアングイッソラはいわずもがなシチリア王妃で、彼女の墓はシチリア島にある。

よもや偶然とは思えない。

- ここでは作家が初期に描いていたシクラメンが登場している。

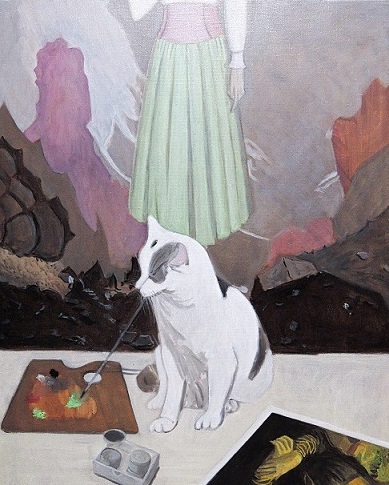

- 21世紀は女性の世紀No.153を描く。右下に見える手本は勿論・・・。

- アカデミア

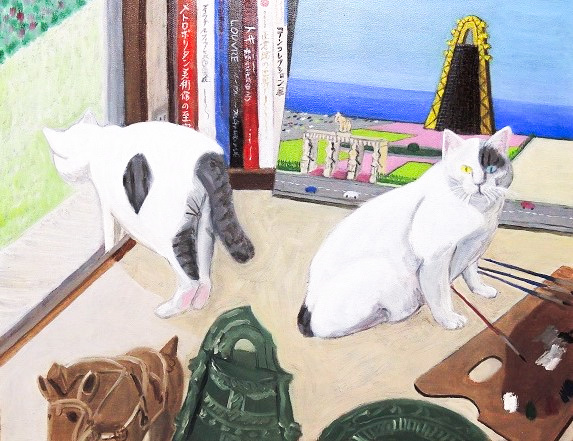

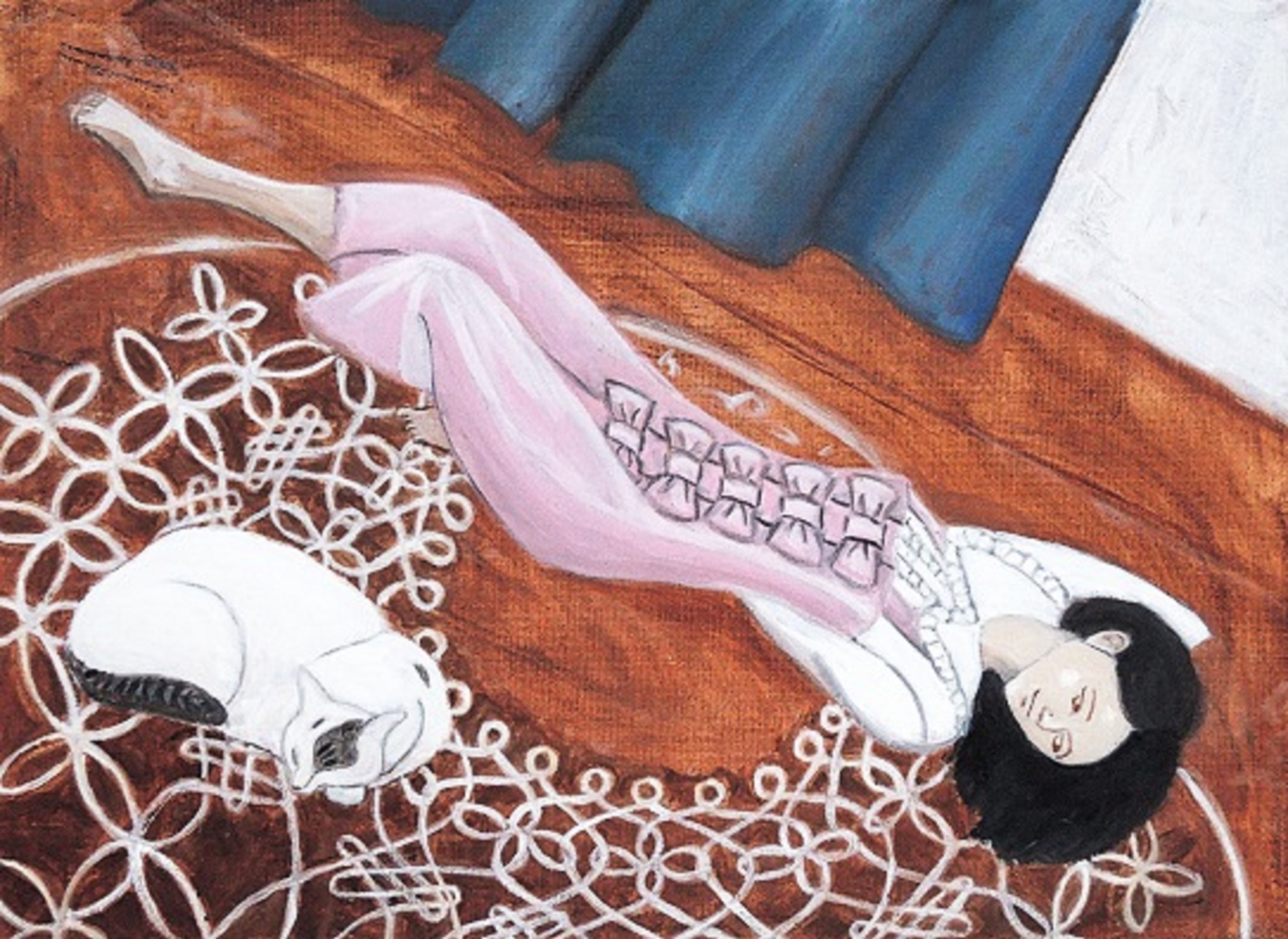

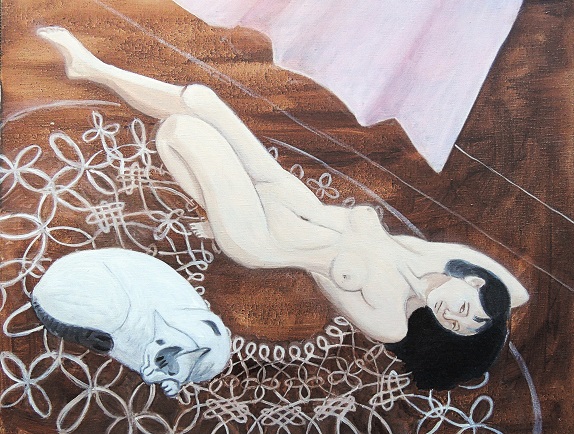

- これが小説「タマ&アズーの青春日記」に由来する絵画であることは一目瞭然。

だから勿論、モデルのイメージは「タマと梓彩」。

題名の由来はカーペットの文様「ダ・ヴィンチ・ノット」の中央部分に描かれた

「レオナルド・ダ・ヴィンチのアカデミア」と書かれた看板から。

- こちらは「裸婦」バージョン。上の絵と同様、未完のまま放置されている。

レオナルド・ダ・ヴィンチ『当方三博士の礼拝』のイメージを出すための工夫である。

- で、こちらは完成形。

- モデルもなしに裸婦像など到底、描けるはずもなく結局,服を着せることに・・・。

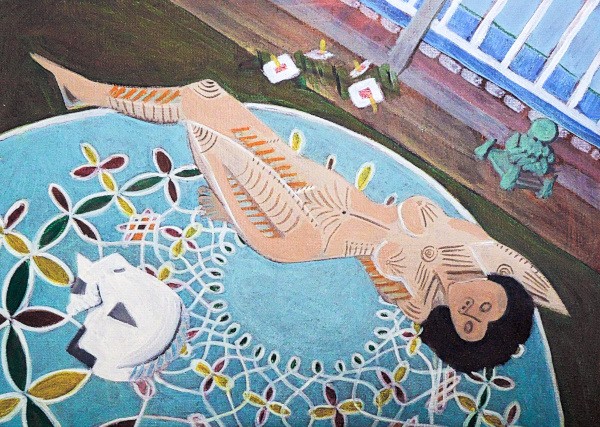

- これはピカソ流キュビズム的実験。

- その実験を更に推し進めて「ハート形土偶」の姿と融合。

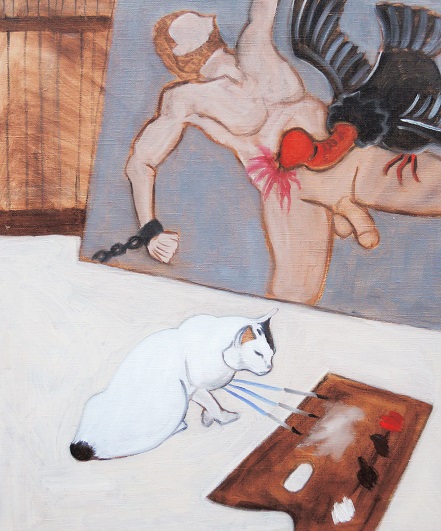

- エウロペの略奪

- 猫は更に「ギリシャ神話」シリーズにまで登場する。

これはマティスの「エウロペの略奪」に刺激を受けた結果、生み出されたもので

作家は時々、近代美術の世界へ逆戻りする。

- 白鳥とレダ

- ダナエ

- イオ

- ヘラクレスに踏まれる巨蟹

- エロスとプシュケ

- ハデスに連れ去られるペルセポネ

- 鎖に繋がれたプロメテウス

- オルフェウスの最期

- 第十部・法華衆の画家として

- 朝晩、法華経の題目を唱える作家は

- 自分が

- 本阿弥光悦・俵屋宗達・尾形光琳といった

- 法華衆に連なる画家であることを自覚するに至る。

- その結果

- 油彩画の技法を用いつつ

- 後継者に相応しい画風の確立を模索するようになっていく。

- その解答が

- 「琳派と脂派の合体」であった。

- 琳派と脂派に作家は

- 「ニッポンの美意識」を感じたのである。

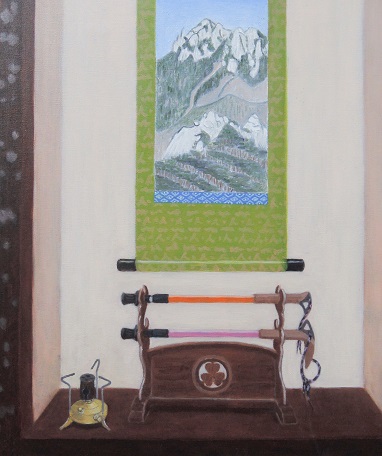

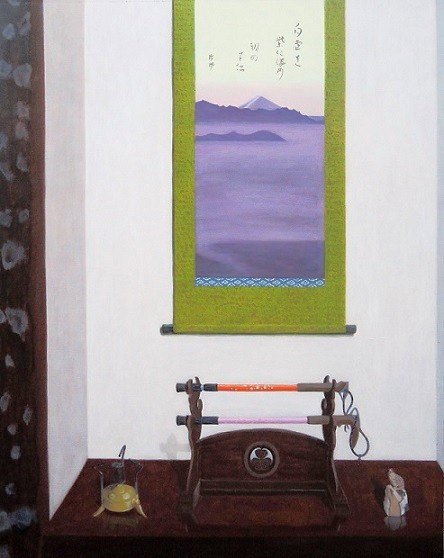

- 武捨山入

- 「アカデミア」を卒業した作家が次に臨んだテーマは「外国の人がニッポン人に求める油彩画」。

その手始めは、床の間をモチーフにした静物画。刀掛けにあるのは刀ではなくトレッキングポール。

今日の「右傾化・国防強化」の世相に辟易する作家の心理が見て取れる。

- 「白雲を 紫に染め 朝の富士」

- 上のオレンジはチェリー、下のピンクは量子の愛用するトレッキングポールである。

- 「夏山や オコジョ守らむ 岩の城」

- この俳句には「オコジョが岩の城を警護している」「岩の城がオコジョを護っている」二つの意味がある。

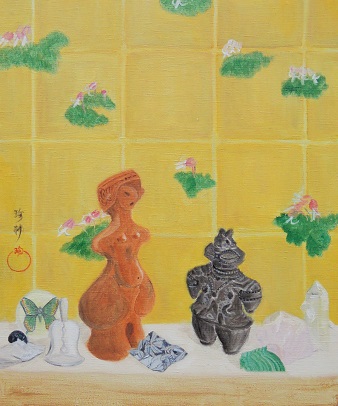

- 駒草図

- 作家の日本趣味は床の間の再現から更に「金屏風」へと向かっていく。

金箔を用いることを「よし」とせず、油絵の具で再現している。

絵画の本質は実際に目に見えるものを描くにしろ、自分の心の中で想像したものを描くにしろ

絵の具という本物とは全く異なる素材を用いた「再現物」であるから

素材が粗末であればあるほど、より再現性は高い、即ち「絵画の本質に近い」のである。

- 絵画と実物

- この絵では絵と実物が入れ代わっている。そして更に言えば、額の中にあるのは実物そっくりに描かれた絵である。

「どんなに写実的に描こうが絵画は実物ではない」という絵画の本質をこの絵は問いかける。

額縁の金色を目立たせるために、背景は金箔風から銀箔風に変更されている。

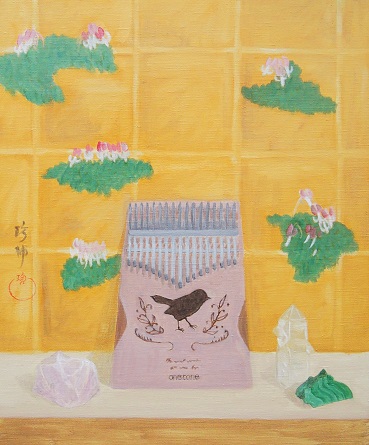

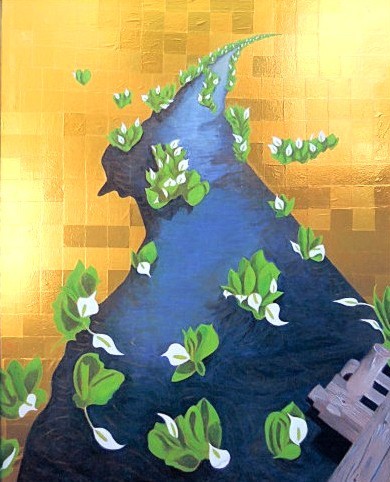

- 水芭蕉図

- 油絵具による金箔再現の限界を感じた画家は「金色の折り紙」を使用するアイデアを思いつく。

本物の金箔を用いる技法に長けた日本画家からは「こんなものはニセモノだ」との批判を受けそうだが

むしろ本物を用いないからこそ「絵画の価値は素材の価値に寄らない」という絵画の本質により近いともいえる。

- ここでは襖の取っ手を取り付けることで、あたかも「襖から一部を切り取った」イメージを再現する。

- 至仏山と水芭蕉

- 折り紙と作家が好きな山岳画との組み合わせ。

- 燧ヶ岳と水芭蕉

- 安達太良山とイワカガミ

- 南八ヶ岳と駒草

- 朝の槍ヶ岳

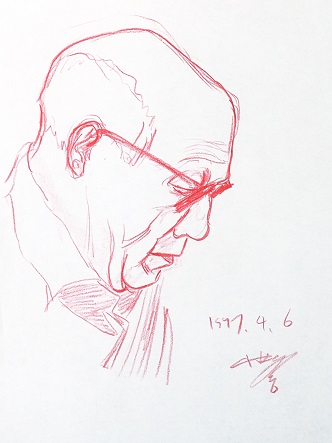

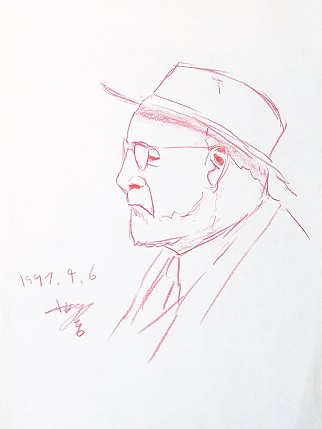

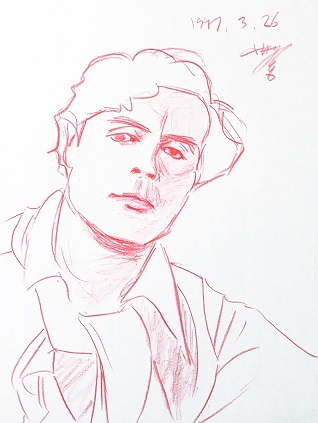

- ここからは「素描」

- 最近は直接、油彩画で絵を描き始める作家だが

- 昔はデッサンも沢山、行っていた。

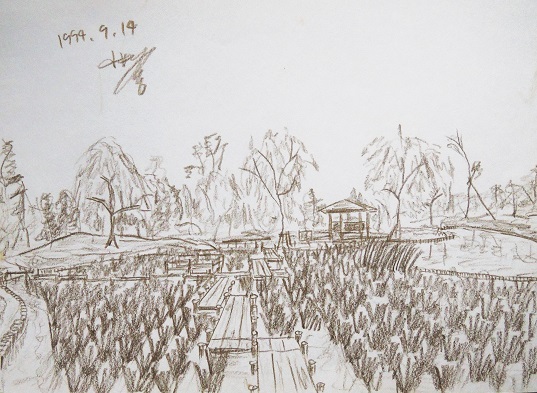

- 村上公園

- これは作家が中学二年生の春に写生会で描いた水彩画である。未完成だったため、逆に手元に残った。

- 作家の左手

- これは高校一年生の時の作品。下のチューリップも同時期の作品。

- チューリップ

- 社会批判画

- 「LAMENT1969」で画業をスタートさせた作家らしく

- まずは社会批判画から

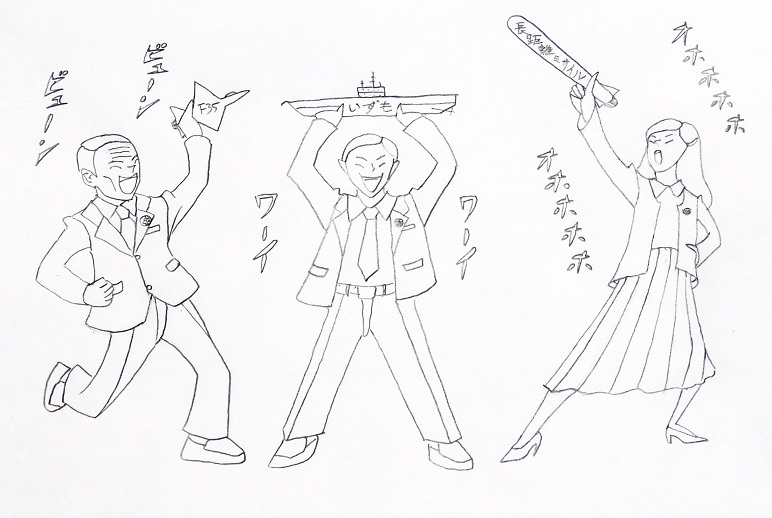

- おもちゃを手にする子供たち

- 戦闘機や長距離ミサイルいった兵器のおもちゃを手にはしゃぐ子供たち・・・と思いきや大人。

それも胸に議員バッジをつけた「ニッポンの政治家たち」である。

作家はこの作品で、国防強化に夢中になっている大人など

「ママにおもちゃを買って貰って喜んでいる子供と同じ」と言っているのだ。 - 香澄公園シリーズ

- お次は「風景画」である。

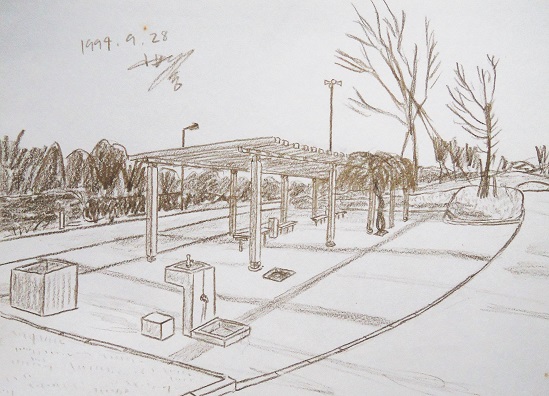

- 香澄公園出入口

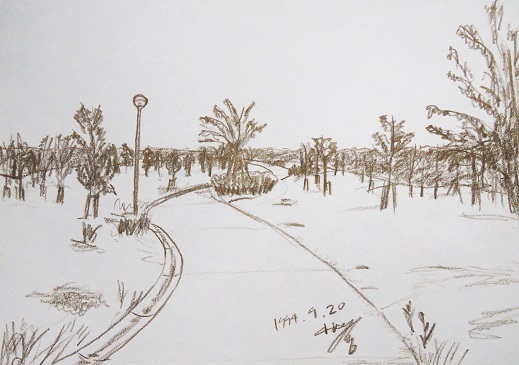

- 遊歩道

- BBQ場

- 人工の小川

- 池と東屋

- 菖蒲園

- ひょうたん池の湧き水

- ひょうたん池

- 駐車場傍のベンチ

- アスレチック遊具

- アスレチック遊具

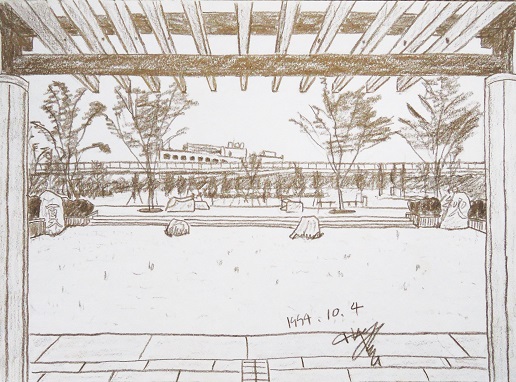

- 芝生の広場

- 芝生の広場

- 芝生の広場から見た幕張新都心

- 西の出入口

- 芝生と樹木

- 芝生と樹木

- テニスコート

- 四季の広場

- 四方の岩に「春夏秋冬」が彫られている。

- 四季の広場

- 芝生と樹木

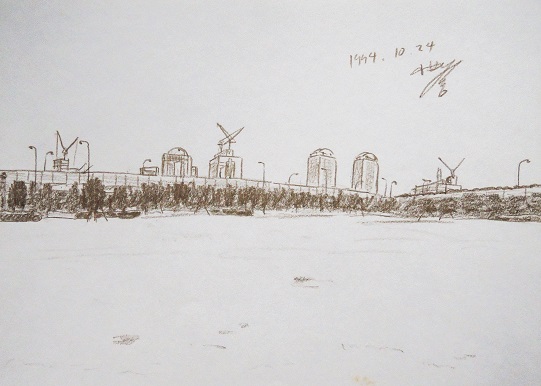

- 東の運動場から眺めた幕張新都心

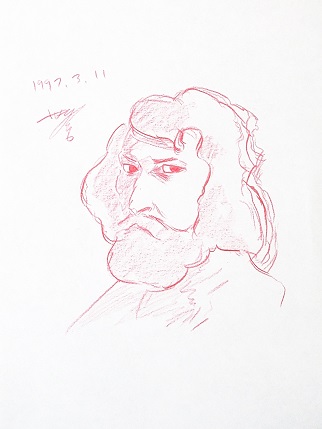

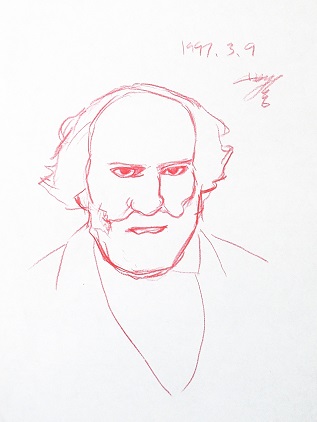

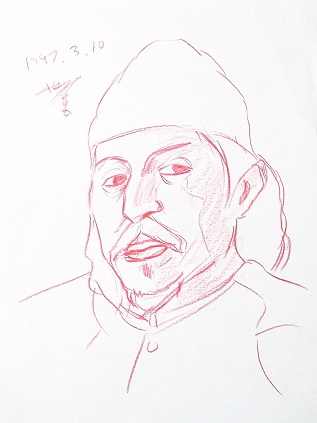

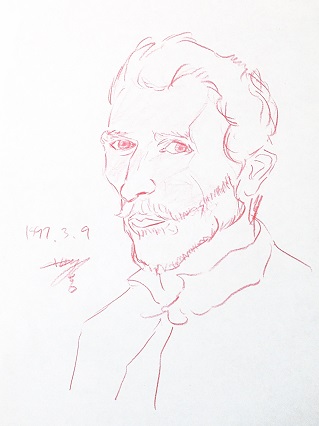

- 画家礼賛

- ここからは「人物画」

- ジオット

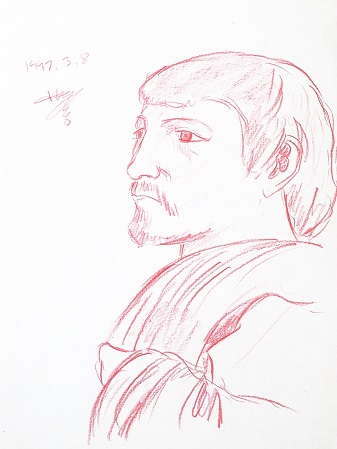

- マザッチオ

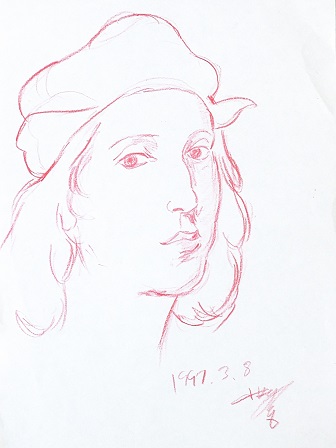

- ボッティチェリ

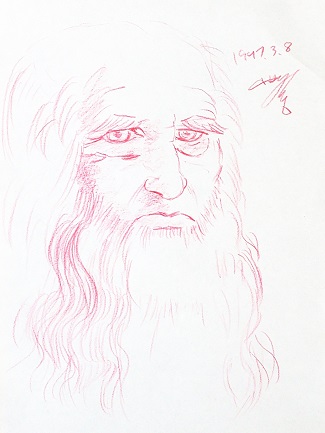

- レオナルド・ダ・ヴィンチ

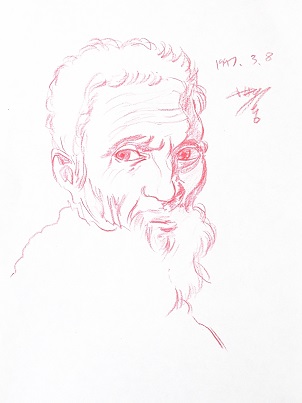

- ミケランジェロ・ブオナローティ

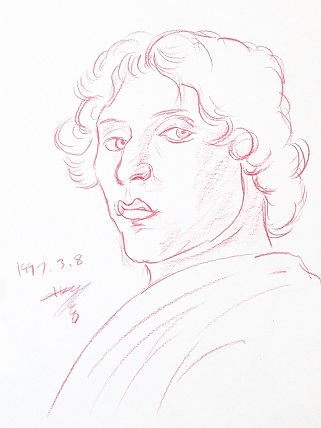

- ラファエロ・サンツィオ

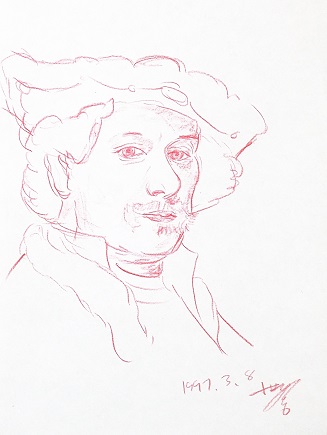

- ティツィアーノ

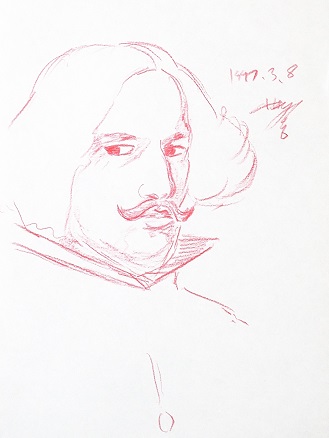

- ベラスケス

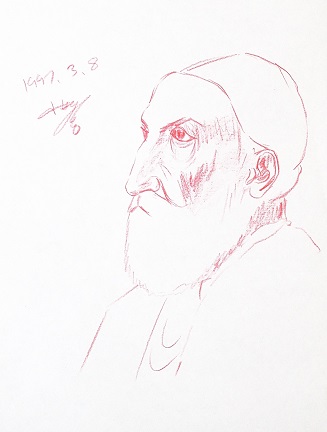

- レンブラント

- ミレー

- セザンヌ

- ゴーギャン

- ヴァン・ゴッホ

- ピカソ

- マティス

- モディリアーニ

- 置物

- 最後は「静物画」

- これで全ての分野を見て頂けたことになる。

- ビルマの竪琴

- パキスタンの石の置物

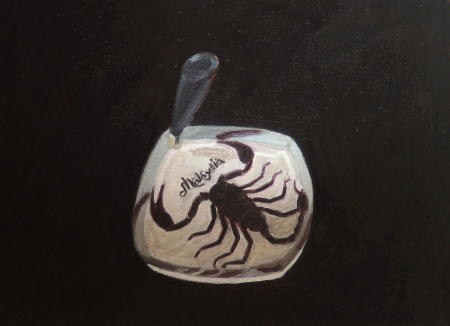

- マレーシアのランタン

- ブラジルの鈴

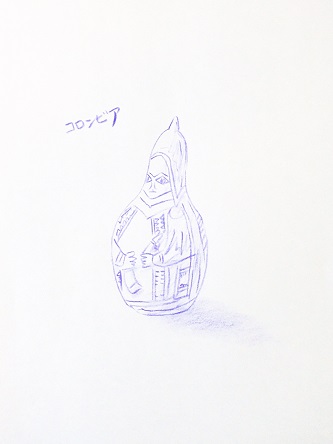

- コロンビアの人形

- パナマの壁飾り

- モンゴルの人形

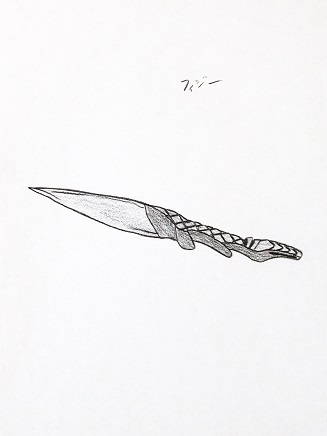

- フィジーのペーパーナイフ

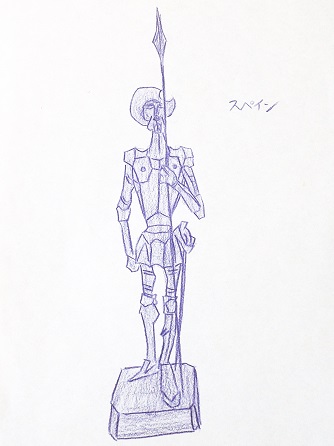

- スペインの人形

- ケニアの人形

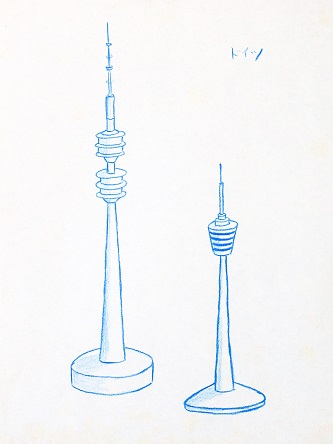

- ドイツの塔の置物

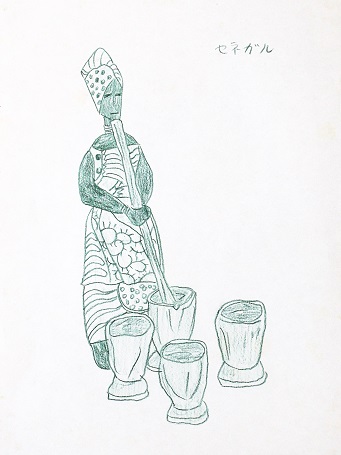

- セネガルの人形

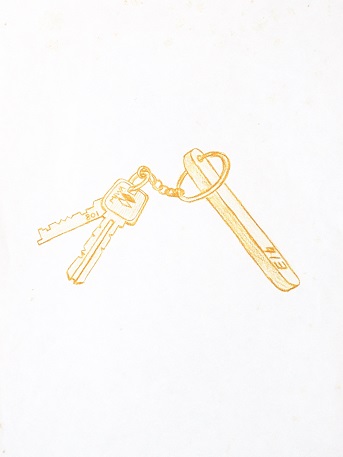

- OVTAの鍵

- 六角レンチ

- カンペンケース

- カッター

- カッター

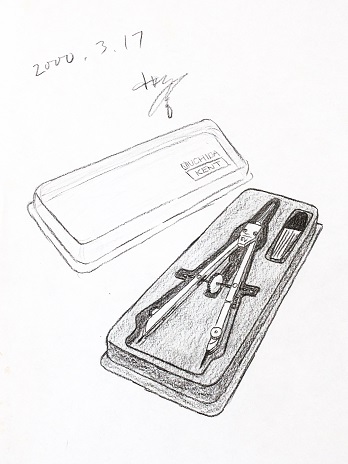

- コンパス

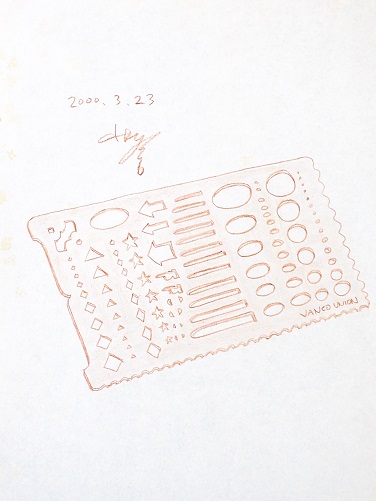

- テンプレート

- ボールペン

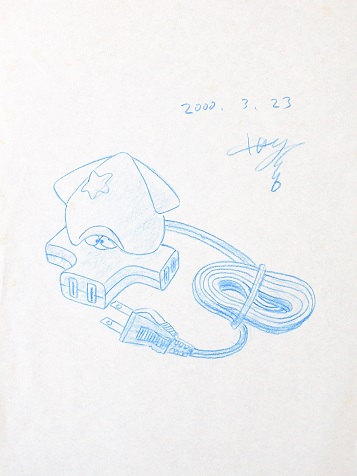

- 延長コード

- 蛇のアクセサリー

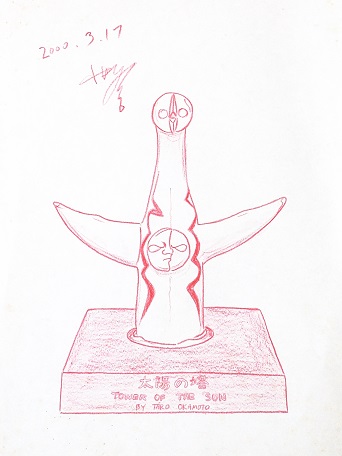

- 1970年当時の「太陽の塔」の置物